電子カルテ分析の活用法|クリニック経営を改善するデータ分析のすすめ

開業医としてクリニックを運営していく立場になり、医師としてよい医療を提供することはもちろん、経営者として自院の経営をしっかり分析していくことも非常に大切です。

とはいえ、経営分析の経験がなければ、どのように実施するのかわからないことも多いと思います。

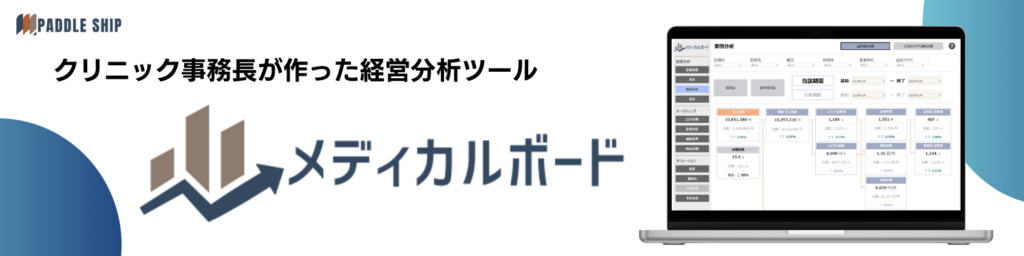

そこで、クリニックの事務長を経験した筆者が、効率的に経営分析を行うためにダッシュボードと呼ばれる経営の可視化ツールを開発しました。

実際に当該クリニックにも導入したことで種々データを用いて経営改善の議論がしやすくなったことや分析するためのデータの前処理時間を削減できたことなど様々な効果が得られました。ぜひ皆様のクリニックでも活用できたらという想いで記事を書いていきます。

ご参考ください。

株式会社パドルシップ 代表取締役

京都大学卒、京都大学大学院修了

総合電機の技術職、日系コンサルティング会社で新事業企画、ベンチャー支援等の経験を経て、2023年に株式会社パドルシップを設立。

江戸川区のクリニック立上や戦略立案、集患を経験し、現在も経営に参画。

クリニックの経営分析とは

まずは、経営分析とは何かということですが、「自社の経営状況をデータを用いて分析し、経営の改善に役立てること」と一般的には言われます。

”分析”という言葉から「現状を把握すること」が目的に置かれがちですが、あくまでも改善することが目的です。

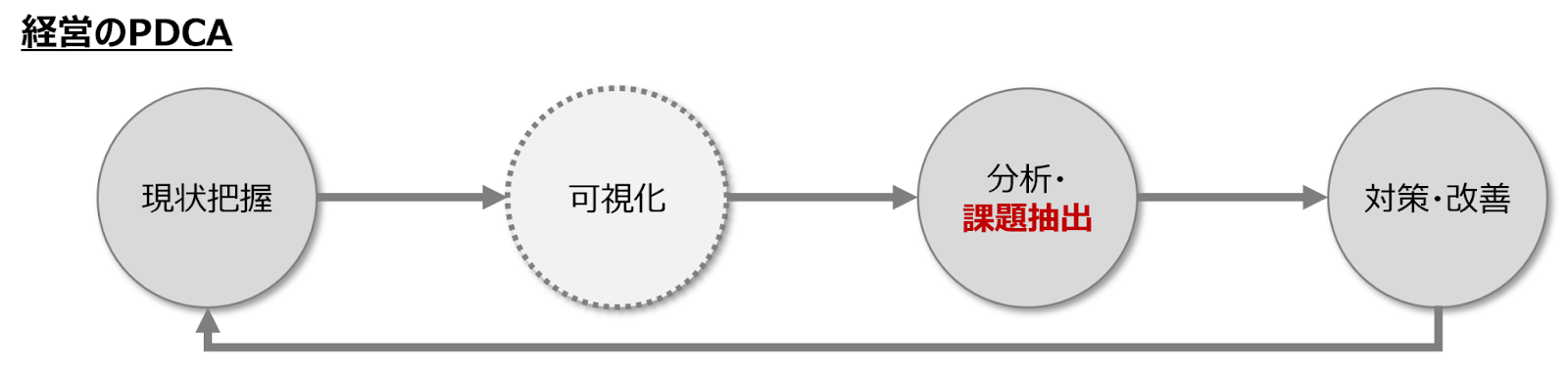

つまり、以下の経営を改善するために、PDCA(Plan(計画)→Do(実行)→Check(測定・評価)→Action(対策・改善))を効率的に回すことが経営分析の目的です。

”可視化”を表記したのは、現状を把握してから課題を抽出しやすくするためにはデータを可視化した方が良いからです。

”可視化”は必ずしも必要ありませんが、グラフやマッピングなど可視化することで潜在的な課題が見つかることもあるため表現しました。

例:・患者さんの住所情報を地図へプロットすることで、来ていないエリアを特定できた

・非常勤医師は患者さんからの人気はあるが、1日に診ている患者さんの数は少ない

・木曜日の患者さんの数が少ないと頭では思っていたが、金曜日も同水準だったため、

看護師のシフトを決める際に木曜と金曜を2名体制から1名体制にした

など

以降は下記のように定義し、記載致します。

①現状の経営状況を把握し分析することで自院の課題を抽出すること =経営分析

②対策を実行し、その効果測定まで行うこと =経営改善

電子カルテのデータ分析とは

集患や新しい診療内容の立ち上げ、診療報酬改定への対応、採用、人事・労務など業務の幅が多岐にわたっている事務長さんも多いのではないでしょうか。

その中で、事務長業務の中に、クリニックの経営を分析する業務があります。

またとりわけ筆者が煩雑かつ面倒だと思った作業が電子カルテ内のデータの収集、前処理部分です。

昨今の医療現場では、電子カルテ内のデータを活用した「分析」が注目されています。

従来、電子カルテは診療情報を記録・共有するためのツールでしたが、現在ではその中の膨大な医療データや問診票、予約状況、院内オペレーションの情報を分析することで、診療の質や経営を改善できるようになってきています。

電子カルテはその名の通り、様々な診療行為や処方、病名、画像、看護記録等を電子化して受付や会計を含めた日々の診療をスムーズに行うためのツールです。

そのため、経営改善のためのデータ分析ツールとしてカスタマイズされているわけではありません。

ですので、経営改善のために分析をしようと思った場合、往々にして自院の見たい切り口でデータを閲覧できるようにカスタマイズする必要があります。

そもそもデータ分析とは、蓄積されたデータから傾向や相関関係、パターンなどを読み取り、意思決定に活かすプロセスのことです。医療業界では、患者さんのデータをもとに診療内容を見直したり、再来院率を予測したりするなど、さまざまな活用が進んでいます。

電子カルテ分析の必要性

データ分析によって得られる価値

先述の通り、電子カルテには、日々の診療から得られる多くの医療データが蓄積されています。このデータを活用することで、以下のような価値が生まれます。

診療の最適化:疾患ごとの診療パターンを分析し、標準化やガイドライン遵守を推進 など

医療の質向上:治療効果や予後をデータで可視化し、医療の質評価に活用 など

経営判断の支援:診療科別・医師別のパフォーマンス分析で経営改善 など

患者アウトカムの向上:ハイリスク患者の予測、再入院リスクの低減 など

なぜ今、電子カルテ分析が注目されているのか?

昨今の医療DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進や、政府による医療データ利活用の動き(例:データヘルス改革)が進んでおり、電子カルテの分析がますます重要性を増してきています。また、AIやBIツールの進化により、医療従事者でも扱いやすい分析環境が整ってきたことも注目されている背景として考えられます。

電子カルテ分析の活用例

電子カルテに蓄積されたデータを活用することで、診療の効率化・集患戦略・売上最大化といった経営改善が可能です。

経営層にとっての活用方法としては、電子カルテ分析は経営判断を支えることです。

以下に電子カルテを分析することで何ができるか、事例を記載します。

例1 診療実績と収益の「見える化」

日々の診療データをもとに、以下のような分析を行うことが多いです。

・月別・曜日別、時間帯別の来院患者数と診療単価の推移

・保険点数ごとの実績集計(例:再診料・特定疾患管理料の割合)

・自費診療と保険診療の比率

これにより、「繁忙日と閑散日の把握」や「売上を左右する診療内容」の可視化ができ、効率的な診療スケジュール設計や料金体系の見直しに役立ちます。

例2 集患・離脱率の改善

患者データを分析することで、どんな患者さんが来ているか・再来院 or 離脱しているかが明確になります。

・新患、初診と再診の比率、再初診率の把握

・年齢層・性別・地域別の来院傾向

・来院間隔、離脱率の分析

たとえば、特定の年代や傷病の再初診率が高ければ、その層に特化した診療メニューやLINE通知などの再来促進策を検討するなどが可能となります。

例3 スタッフ配置と業務の効率化

クリニックでは限られた人員で業務を回す必要があります。電子カルテ分析を活用すれば、診療時間帯ごとの混雑状況や作業負荷を把握することができます。

・曜日・時間帯別の患者数から最適なスタッフ配置を検討

・受付〜診療〜会計までの滞在時間の可視化

・混雑ピークの予測と予約システム連動による待ち時間短縮

これにより、曜日別の閑散/繁忙を見極めてシフトを作成するなどのスタッフの負担軽減と患者さんの待ち時間の短縮を両立し、患者さんの満足度アップにもつながります。

例4 自費診療・新しい診療メニューの設計

電子カルテ分析は、自費診療の導入・拡充の意思決定にも有効です。

・自費診療メニューごとの収益性の把握

・症状・年齢層別の自費利用傾向

・キャンペーン・季節メニューの効果測定

たとえば、健康診断のシーズンに合わせてSEOや広告効果の測定や、特定年代に向けた美容医療のキャンペーンを展開する際に、IPL光治療の対象者にピーリングを勧めるべきか、レーザーを勧めるべきかなど「どの患者層が何を求めているか」をデータから見出すことができます。

例5 経営KPIのダッシュボード化

定期的にチェックすべきKPIを「見える化」し、感覚ではなく数字に基づく経営判断を可能にします。

・月次の売上・診療件数・診療単価の推移

・来院患者の属性(年齢、エリア、傷病、曜日/時間帯など)

・非常勤医師の対応件数 など

市販のBIツール(例:Power BI、Google Looker Studio、Tableau)や、電子カルテに内蔵された分析機能を活用することで、管理表やExcel集計に頼らないスマートな経営管理が実現します。

まとめ:電子カルテ分析でクリニック経営を次のステージへ

クリニック経営において、「なんとなく」の感覚ではなく、データに基づいた意思決定が求められる時代になりました。特にクリニックにおいては、限られたリソースの中で最大限の効果を出すために、電子カルテに蓄積されたデータを活用する「電子カルテの分析」が大きな鍵となります。

患者動向、診療内容、スタッフ稼働、診療報酬の構成比などを可視化することで、集患戦略やシフト調整、自費診療の拡充まで、多角的な経営改善が可能です。また、経営ダッシュボードを導入すれば、これらの分析を日々の診療の延長で「見るだけ」で把握できるようになります。

そして、こうした分析業務を外部に委託することも検討の余地があります。

限られた時間で診療と経営を両立させるために、煩雑なデータ処理やグラフ作成は外注し、院長は本来の医療と意思決定に集中する。これが、これからのクリニックに求められる経営のあり方だと考えています。

院長一人で分析は難しい? 外注に限らず、電子カルテのデータを自動で取得・可視化できるツールもある

クリニックでは、院長自身が経営・診療・マネジメントの全てを担っているケースが多く、「分析にまで手が回らない」というのが現実です。

そこで注目されているのが、電子カルテの経営可視化ツール(ダッシュボード化)です。

これまで説明してきました分析を自動で、毎日(あるいは月次で)更新できるツールですので、分析を行うためのデータ収集、加工などのいわゆる前処理が必要ありません。

そのため、本来の診療に集中しながら経営改善を図ることができます。

筆者はクリニックの事務長業務を経験し、様々な経営指標を分析してきました。

データが散らばっていたり、意図したまとめ方がすぐにわからないなど様々な分析業務の非効率さを味わってきました。

そこで経営分析をしようにも、まず何からしたらいいかわからない方、データの前処理が面倒だと感じる方に対し、経営分析が簡易的にできるツールを開発しました。

今後も使い方を開発しより良いツールにバージョンアップしていく予定ですが、

少なくとも皆様の、電子カルテやレセコンのデータをエクセルにまとめたり、どのように可視化するのかを考える無駄な時間を削減したいと思い本ツールを開発しました。

是非一度使ってみてください!お問い合わせお待ち申し上げます。