ベースアップ評価料の実績報告|記載項目と算定回数を自動集計する方法

開業医としてクリニックを運営していく立場になり、医師としてよい医療を提供することはもちろん、経営者として自院の経営をしっかり分析していくことも非常に大切です。とはいえ、経営分析の経験がなければ、どのように実施するのかわからないことも多いと思います。

そこで、クリニックの事務長を経験した筆者が、効率的に経営分析を行うためにダッシュボードと呼ばれる経営の可視化ツールを開発しました。

実際に当該クリニックにも導入したことで種々データを用いて経営改善の議論がしやすくなったことや分析するためのデータの前処理時間を削減できたことなど様々な効果が得られました。ぜひ皆様のクリニックでも活用できたらという想いで記事を書いていきます。

ご参考ください。

ベースアップ評価料の実績報告、何をどう書けばいいのか迷っていませんか?

令和6年度の診療報酬改定で新設された「ベースアップ評価料」は、職員の処遇改善を目的とした重要な加算です。しかし、実際に算定したあとの実績報告では、常勤換算職員数や賃金改善の実績だけでなく、「評価料が加算された診療報酬項目の収入実績額」も正確に記載する必要があります。しかしこの数値は、レセプトやカルテを手作業で確認して集計するには時間も手間もかかる業務です。

本記事では、厚生労働省の公表資料に基づき、「何をどこまで記載すればよいのか」を丁寧に解説します。さらに、これらの回数を自動で集計・可視化できるダッシュボードの活用方法についてもご紹介します。

報告業務の負担を減らしたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

株式会社パドルシップ 代表取締役

京都大学卒、京都大学大学院修了

総合電機の技術職、日系コンサルティング会社で新事業企画、ベンチャー支援等の経験を経て、2023年に株式会社パドルシップを設立。

江戸川区のクリニック立上や戦略立案、集患を経験し、現在も経営に参画。

ベースアップ評価料とは?(制度の基本をおさらい)

評価料(Ⅰ)と(Ⅱ)の違い

ベースアップ評価料には、評価料(Ⅰ)と評価料(Ⅱ)の2種類があります。

評価料(Ⅰ)は、外来や在宅などの診療報酬項目に対して幅広く加算できる制度で、医療機関が医師以外の職員に対して処遇改善(賃金引き上げ)を行うことを条件に算定できます。

一方、評価料(Ⅱ)は、評価料(Ⅰ)をすでに届出している医療機関が、さらに賃上げ率を引き上げる場合に、追加で申請できる加算です。点数は異なりますが、届出書や実績報告書に記載する項目は基本的に共通しており、本記事では主に評価料(Ⅰ)を中心に解説しています。

対象となる医療機関・職員・診療報酬項目

ベースアップ評価料を算定できるのは、全国の保険医療機関(診療所・病院など)です。ただし、評価料を算定するためには、事前に厚生局へ届出書と「賃金改善計画書」を提出し、受理されている必要があります。

また、加算の対象となる職員は医師以外の常勤・非常勤職員(常勤換算で集計)で、以下のような職種が該当します:

- 看護師・准看護師

- 医療事務職員

- リハビリ職、放射線技師、臨床検査技師などのコメディカル

- その他、診療補助や介助に従事する一部職員

加算対象となる診療報酬項目には、外来診療料や在宅患者訪問診療料(同一建物・以外)などが含まれます。

診療行為に応じた点数が評価料として上乗せされ、実績報告ではこれに基づく収入額や職員への賃金改善状況を記載します。

届出と実績報告の流れ(提出時期・頻度)

評価料の算定には、事前の届出と定期的な報告が必要です。特に令和6年度中に届出を行った医療機関は、以下のスケジュールに従って書類の提出が求められます。

- STEP1(3~4月): 前年度の「評価料収入」と「賃金改善額」を確認

- STEP2(6月末): 新年度分の「届け出・計画書」の提出

- STEP3(8月末): 前年度分の「賃金改善実績報告書」の提出

この一連のサイクルを通じて、翌年度以降もベースアップ評価料を継続的に算定することが可能となります。

制度の詳細や様式例については、厚生労働省の公式ページをご確認ください:

厚生労働省|ベースアップ評価料に関する情報ページ

記載が必要な項目

実績報告で記載が必要な項目とは?

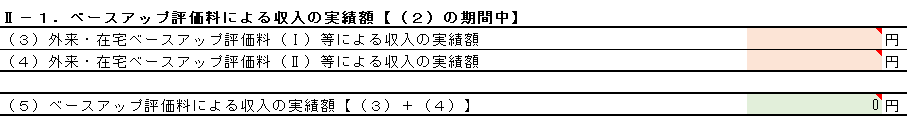

ベースアップ評価料の実績報告では、医療機関ごとに評価料による収入額や、対象職員への賃金改善額などを正確に記載する必要があります。

提出様式自体は比較的シンプルですが、実際には次のような数値を把握・整理しなければなりません。

- 評価料(Ⅰ)(Ⅱ)による収入の実績額(12か月分の合算)

- 対象職員の常勤換算人数と、その1か月あたりの基本給・手当の金額

- 前年度からの繰越金や、翌年度への繰越金の金額・理由

- 当該期間中に実際に支給した賞与・ベア・各種手当の金額

届出・計画書で記載が求められる項目

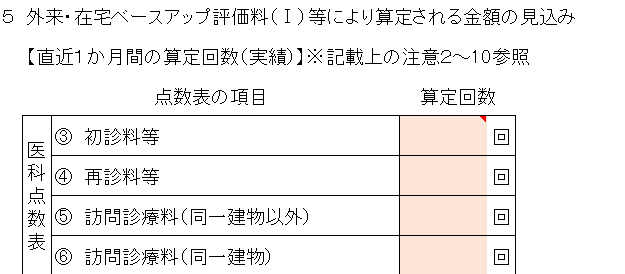

計画書には、処遇改善の方針や見込み収入を示すために、以下の数値を記載する必要があります。

- 診療行為ごとの算定回数(直近1か月)

例:初診料、再診料、訪問診療料(同一建物・同一建物以外) - 評価料による収入見込み額(件数 × 評価料点数)

- 職種別の常勤換算職員数

記入が必要な数値の把握方法

これらの情報は電子カルテやレセプト、給与ソフトなど複数のシステムにまたがっており、「正確な数値を短期間で整理するのが難しい」と感じている医療機関も多いのではないでしょうか。

次のセクションでは、こうした負担を軽減する方法として、ダッシュボードによる自動集計の活用をご紹介します。

ダッシュボードを使えば、算定回数や収入額の把握もスムーズ

ベースアップ評価料の手続きでは、届け出・計画書の作成時と、年度末の実績報告時のいずれにおいても、診療実績や評価料に関する数値の把握が求められます。

具体的には、診療行為ごとの算定回数、評価料による収入見込み額・実績額などを、レセプトやカルテに基づいて正確に集計しなければなりません。

こうしたデータは電子カルテ・レセプト・勤怠・給与管理など複数のシステムに散在していることが多く、目視確認や手計算では膨大な手間やヒューマンエラーのリスクがあります。

そこで有効なのが、診療報酬や勤務実績のデータを一元的に集計できる「ダッシュボード」の活用です。

たとえば、メディカルボードのようなツールでは、以下のような集計に対応しています。

- 初診料・再診料・訪問診療料などの診療報酬項目別算定回数(届出に必要)

- 評価料(Ⅰ)の点数に基づく収入見込み額・実績額の自動算出(診療行為 × 点数 × 件数)

Excelなどで開く必要もなく、直感的な操作で届出や報告書に転記する数値を数クリックで抽出可能になります。

特に提出期限が重なる月末・期末の業務でも、データ確認からレポート作成までの時間を大幅に短縮できます。

制度対応の正確性を確保しながら、業務効率も高めたいという現場には、経営分析ツールの導入が非常に効果的です。

まとめ|実績報告の負担を減らすには「経営分析ツール」の活用が鍵

ベースアップ評価料の実績報告では、評価料の収入実績や賃金改善の金額、職員数など、複数の情報を正確に整理・報告する必要があります。

これらの情報は複数のシステムに分散しており、なかでも評価料に関する収入実績額の把握は、レセプトや診療報酬の明細から件数を集計し、点数に基づいて計算する必要があるため、特に手間がかかります。

そこで有効なのが、診療行為の件数や評価料加算状況を自動集計できるダッシュボードの活用です。

たとえば、メディカルボードでは、評価料(Ⅰ)に対応した診療報酬項目に対して加算された件数や収入額を確認できます。

これにより、報告書に記載する数値の一部を、手作業ではなくシステムから正確に取り出すことが可能になります。

一方で、職員数や賃金改善額といった人事・給与データについては、別途集計が必要となります。

それでも、診療実績に関する集計作業を省力化することで、報告全体にかかる時間と労力を大幅に削減することができます。

今後も毎年求められるベースアップ評価料の実績報告。

業務の正確性と効率化を両立させるには、こうした集計支援ツールの導入が現場の大きな助けとなるはずです。

ベースアップ評価料の集計作業にお困りですか?

初診・再診・訪問診療の算定回数や、評価料の収入見込み額・実績額など、提出書類に必要な数値は意外と煩雑です。

「メディカルボード」なら、電子カルテ内のデータをもとに、これらの数値を自動で集計・出力可能です。

また、弊社ではメディカルボード®という経営ダッシュボードに加えて、貴院に合わせた自動化ツールの開発(RPA開発など)も行っています。ぜひお問い合わせください。