【分析事例あり】電子カルテ分析で売上アップ!クリニックでできる収益改善5つの方法

クリニックの経営を成功に導くためには、日々の業務や財務状況をしっかりと把握し、的確な意思決定を行うことが不可欠です。しかし、経営分析に慣れていない方にとって、どこから手を付ければ良いのかはわかりづらい部分も多いはずです。

そこで、これまでクリニックの事務長として得た経験を元に、効率的に経営状態を把握し、改善に繋げるためのツールを開発しました。それが、ダッシュボードという「経営の可視化ツール」です。このツールは、クリニックのデータを直感的に把握できるため、経営改善に向けた議論がスムーズに行えるようになります。また、データの前処理にかかる時間を大幅に短縮することができました。

この記事では、このツールがどのようにクリニック経営に役立つのか、その実際の効果について詳しくご紹介します。是非、皆様のクリニックでも活用していただければと思います。

株式会社パドルシップ 代表取締役

京都大学卒、京都大学大学院修了

総合電機の技術職、日系コンサルティング会社で新事業企画、ベンチャー支援等の経験を経て、2023年に株式会社パドルシップを設立。

江戸川区のクリニック立上や戦略立案、集患を経験し、現在も経営に参画。

「勘と経験」からの脱却!クリニック経営にデータ活用が必須の理由

クリニックの運営において、これまで頼りにしてきた「勘」や「経験則」だけでは、安定した経営が難しくなってきています。診療報酬の見直しや物価の上昇など、先行きの見えにくい状況だからこそ、数字に基づいた判断、いわゆる「データに基づく経営」が求められる時代です。

この“データ経営”を支えるカギとなるのが、「電子カルテの情報活用」です。日々の診療で蓄積されているカルテデータを活かすことで、売上の内訳や課題の洗い出し、改善の方向性が明確になり、実際の収益向上にもつながっていきます。

この記事では、院長や事務長の皆さまに向けて、電子カルテをベースにした収益分析の実践方法をわかりやすく解説していきます。

「経営分析」とは何か?改善のためにデータを活かす考え方

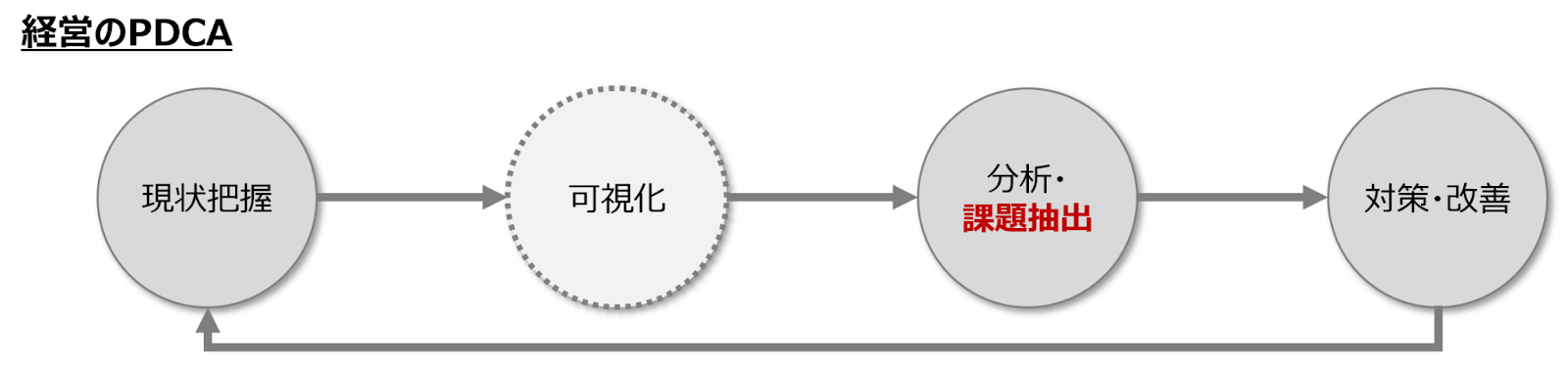

まず押さえておきたいのは、「経営分析=経営状態を数値的に把握し、改善のヒントを得るプロセス」であるということです。

「分析」という言葉から、現状を正しく知ることが主目的のように思われがちですが、本来の目的は「改善」です。

つまり、クリニックの経営課題を明らかにし、よりよい状態に導くために、PDCAサイクル(計画→実行→評価→改善)を効果的に回す。その一連の流れを支える手段こそが、経営分析なのです。

”可視化”を表記したのは、現状を把握してから課題を抽出しやすくするためにはデータを可視化した方が良いからです。

”可視化”は必ずしも必要ありませんが、グラフやマッピングなど可視化することで潜在的な課題が見つかることもあるため表現しました。

例:・患者さんの住所情報を地図へプロットすることで、来ていないエリアを特定できた

・非常勤医師は患者さんからの人気はあるが、1日に診ている患者さんの数は少ない

・木曜日の患者さんの数が少ないと頭では思っていたが、金曜日も同水準だったため、

看護師のシフトを決める際に木曜と金曜を2名体制から1名体制にした

など

以降は下記のように定義し、記載致します。

①現状の経営状況を把握し分析することで自院の課題を抽出すること =経営分析

②対策を実行し、その効果測定まで行うこと =経営改善

なぜ今、電子カルテ分析が重要なのか?

・医療DXと電子カルテの標準化

政府は2025年度をめどに「全国医療情報プラットフォーム構想」を進めており、電子カルテの導入と標準化が進んでいます。単なる義務化対応ではなく、「活用」してこそ意味があります。

・現場では見えにくい経営課題の「可視化」

・患者数は増えているのに売上が伸びない

・レセプトの返戻が多い

・特定の曜日・医師の診療単価が低い

こうした課題は、データを分析して初めて明らかになることが多いです。

売上アップに直結!電子カルテで分析すべき5つの視点

1. 診療単価の把握

・保険診療と自由診療の比率

・医師別/曜日別の単価傾向

→ 施術の組み合わせや説明の工夫で単価アップの余地が見える。

2. 患者数のトレンド分析

・月別・曜日別・時間帯別の来院者数

→ 診療科目やスタッフ配置の見直しに活用できる。

3. 傷病・処置別の収益分析

・どの傷病や検査・処置が収益の柱になっているか

→ 強みを伸ばすマーケティングに直結。

4. 返戻・査定率の可視化

・レセプト返戻率や査定理由を分析

→ 記載ミスや算定ミスの対策に繋がり、ロスを削減できる。

5. 加算の取得状況と影響

・医療DX推進体制整備加算など、加算の算定有無と売上インパクト

→ 電子カルテ導入で新たな加算が狙える可能性も。

ここでは、3. 傷病・処置別の収益分析について、ポイントを述べたいと思います。

傷病・処置別の売上分析で“収益の柱”を見つける方法

電子カルテ分析の中でも、「傷病・処置別の収益構造」を把握することは、自院の収益源と改善余地を明確にするための重要な視点です。日々の診療でどの病名・処置が売上に貢献しているのかを可視化することで、戦略的な経営判断につながると考えています。

なぜ傷病・処置別の分析が重要なのか?

- 本当に収益を支えているのはどの診療か?

→ 感覚では「多く診ている病気」=「売上が高い」と思いがちですが、実際には単価や加算の有無によって貢献度が異なります。 - 診療報酬改定に対応するための基礎情報になる

→ 傷病や処置ごとに算定可能な加算・指導料が異なるため、単価の高い処置の頻度や適切な加算の取得状況を見直すヒントになります。

具体的な分析ステップとポイント

ステップ1:診療データを出力する

電子カルテから、傷病名・処置・算定点数の履歴をCSVなどで出力。患者ID・日付・診療科・算定点数などを含めることで、深い分析が可能になります。

ステップ2:傷病・処置別に集計

・件数(実施頻度)

・1件あたりの平均点数

・全体に対する売上構成比

を算出することで、「頻度は少ないが高単価」「件数は多いが収益性が低い」などの傾向を把握できます。

ステップ3:傾向から施策を立てる

| 傾向 | 施策例 |

| 頻度が多くて単価が低い | 指導加算の算定漏れをチェック、診療内容の見直し |

| 頻度が少なく高単価 | 集患ターゲットの明確化、訴求強化(HP・院内掲示など) |

| 加算の算定率が低い | スタッフ教育・算定基準マニュアルの整備 |

自院の「収益ドライバー」を見つける

収益を構成する主な傷病・処置を特定することで、

- どの診療を強化すべきか?

- 診療単価を上げるには何が足りないか?

- 無理なくできる改善策は何か?

といった視点が得られます。単なる「カルテ記録」では見えなかったことが、データによって初めて浮かび上がります。勘や経験のみに頼らず、電子カルテのデータを可視化し活用してはいかがでしょうか。

分析事例:整形外科クリニックでの電子カルテデータの活用例

ある整形外科クリニックでは、腰痛や頚椎等のMPSの件数が多い一方で、処置が限られ、1件あたりの単価が低く、「売上の多くを低収益診療で構成している状態」になっていました。

単価という観点では骨粗しょう症の単価はもちろん高く、すぐに思いつくかと思います。

しかしながら、注意深く疾患別および時間帯別にデータ分析すると、夜間帯の足関節や足の外傷の患者数が比較的多く、また小児肘内障が処置として整復もあり単価が高いということがわかりました。

夜間帯では開いている病院やクリニックが近隣にないことや、日常生活に支障をきたすため、患者さんのニーズを捉えられているという分析結果になりました。

対策として、HPで小児肘内障の記事を執筆し検索順位対策を行ったり、足の外傷に関する案内を丁寧に行うことで、高単価の疾患(小児肘内障、足の外傷等)の診療に関してWebをきっかけにクリニックの周辺認知獲得ができました。

電子カルテのデータを手軽に可視化する方法とは?

- 電子カルテからのCSVデータ出力

- BIツールやExcelの活用

- 自動化ツールの導入(例:クリニック経営ダッシュボード)

上記のような分析を行うためには、CSVデータをExcel等で加工する必要があります。処置別・疾患別・時間帯別にデータを「前処理」し想定の分析を行うということです。

患者さんの数が多くなるとExcelでの「前処理」は筆者の経験上かなり大変な作業になります。

最近では自動集計やグラフ化ツールを活用することも、簡単にできるようになりました。

ぜひ参考にしてください。

まとめ|電子カルテを“売上改善ツール”として活用しよう

電子カルテのデータは、単に診療記録として残すだけでなく、「売上を伸ばすためのヒント」が詰まっています。

日々の診療を見える化し、意思決定の精度を高めることが、これからのクリニック経営には不可欠です。

「電子カルテ分析=売上向上」につなげる第一歩として、まずは自院のデータを見てみることから始めてみませんか?

◆院長一人で分析は難しい? 外注に限らず、電子カルテのデータを自動で取得・可視化できるツールもある

クリニックでは、院長自身が経営・診療・マネジメントの全てを担っているケースが多く、「分析にまで手が回らない」というのが現実です。

そこで注目されているのが、電子カルテの経営可視化ツール(ダッシュボード化)です。

これまで説明してきました分析を自動で、毎日(あるいは月次で)更新できるツールですので、分析を行うためのデータ収集、加工などのいわゆる前処理が必要ありません。

そのため、本来の診療に集中しながら経営改善を図ることができます。

筆者はクリニックの事務長業務を経験し、様々な経営指標を分析してきました。

データが散らばっていたり、意図したまとめ方がすぐにわからないなど様々な分析業務の非効率さを味わってきました。

そこで経営分析をしようにも、まず何からしたらいいかわからない方、データの前処理が面倒だと感じる方に対し、経営分析が簡易的にできるツールを開発しました。

今後も使い方を開発しより良いツールにバージョンアップしていく予定ですが、

少なくとも皆様の、電子カルテやレセコンのデータをエクセルにまとめたり、どのように可視化するのかを考える無駄な時間を削減したいと思い本ツールを開発しました。

是非一度使ってみてください!お問い合わせお待ち申し上げます。