【2025年版】外来データ提出加算とは?算定要件・手順・提出ファイルの作成方法まで徹底解説

開業医としてクリニックを運営していく立場になり、医師としてよい医療を提供することはもちろん、経営者として自院の経営をしっかり分析していくことも非常に大切です。とはいえ、経営分析の経験がなければ、どのように実施するのかわからないことも多いと思います。

そこで、クリニックの事務長を経験した筆者が、効率的に経営分析を行うためにダッシュボードと呼ばれる経営の可視化ツールを開発しました。

実際に当該クリニックにも導入したことで種々データを用いて経営改善の議論がしやすくなったことや分析するためのデータの前処理時間を削減できたことなど様々な効果が得られました。ぜひ皆様のクリニックでも活用できたらという想いで記事を書いていきます。

ご参考ください。

2024年診療報酬改定では、生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)の導入に伴い、「特定疾患療養管理料」の算定が難しくなり、その影響で、月1回50点の加算が得られる「外来データ提出加算」に注目が集まっています。

しかし実際には、

「提出方法が複雑で手を出しにくい」

「ツール導入や届出の流れがわかりにくい」

といった課題で、算定できていないクリニックも少なくありません。

そこで本記事では、外来データ提出加算の制度概要・届出・試行データの作り方を丁寧に解説します。

株式会社パドルシップ 代表取締役

京都大学卒、京都大学大学院修了

総合電機の技術職、日系コンサルティング会社で新事業企画、ベンチャー支援等の経験を経て、2023年に株式会社パドルシップを設立。

江戸川区のクリニック立上や戦略立案、集患を経験し、現在も経営に参画。

1. 外来データ提出加算とは?

外来データ提出加算とは、医療機関(主に診療所)が外来診療に関するデータを厚生労働省へ毎月提出することで、生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)に対して月1回・50点の加算が認められる診療報酬加算です。

制度の背景と目的

この加算は、2022年の診療報酬改定で新設され、2023年10月よりクリニックでも算定が可能になりました。制度の主な目的は以下の通りです。

- 医療の質向上(治療の標準化・改善)

- エビデンスに基づいた政策立案

- 医療ビッグデータの構築

特に2024年改定で、「高血圧症」「糖尿病」「脂質異常症」が特定疾患療養管理料の対象から外れたことにより、これらの生活習慣病の診療における報酬単価は実質的に減少するため、代替手段として外来データ提出加算の重要性が高まっています。

加算対象となる診療報酬点数(2025年6月時点)

| 該当点数 | 加算内容 |

| 生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ) | 外来データ提出加算(50点/月1回) |

| 在宅時医学総合管理料 等 | 在宅データ提出加算(50点/月1回) |

| 疾患別リハビリテーション料 | リハビリデータ提出加算(50点/月1回) |

中でも、生活習慣病管理料とセットで算定可能な「外来データ提出加算」は、クリニック経営に直結する収益加算として注目されています。

クリニックにとっての実質的メリット

- 患者1人あたり月50点の上乗せ:例えば該当患者が100人いれば、毎月5,000点(約5万円相当)の収入増。

- 厚労省提出データを用いた院内改善:データを通じて医療の質を見直す機会に。

- 将来的な診療報酬加算の布石:データ提出による貢献が、今後の評価・加点対象になる可能性も。

このように、「ただの事務作業」ではなく、収益改善と質向上の両方を実現できる戦略的加算です。以降の手続きやデータ作成は確かに煩雑ですが、適切なツールと体制を整えれば、継続的な算定は十分に可能です。

2. 算定要件・施設基準のポイント

─ 外来データ提出加算を算定するために必要な条件とは?

外来データ提出加算を算定するには、厚生労働省が定める「算定要件」と「施設基準」を満たしたうえで、届出を行う必要があります。

ポイントは、生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)の算定を行っていることと、継続的なデータ提出が可能な体制を整えていることです。

算定要件(厚労省通知に基づく)

以下の要件を満たすことで、外来データ提出加算(月50点)を算定できます:

- 「生活習慣病管理料(Ⅰ)または(Ⅱ)」の算定対象となる患者がいる

- 地方厚生局へ外来データ提出加算の届出(様式7の10/11)を行っている

- 毎月、診療報酬請求状況や診療内容に関するデータを厚生労働省に継続的に提出している

施設基準(全7項目)

加算の算定には、次の7つの施設基準を満たしている必要があります。

| 項目 | 内容 | 実務上のポイント |

| ① 体制整備 | 外来医療等調査に適切に参加できる体制を有すること | 調査事務局や厚労省とメール・電話で連絡可能な担当者を1名以上設定 |

| ② 調査準拠 | 調査に準拠した形式でのデータ提出が可能であること | 所定形式(FF1、FF3等)で正確に作成し提出できる体制 |

| ③ 診療記録の保管 | 過去5年分の診療録、3年分の看護・手術記録が保管されていること | 電子・紙問わず、遡って確認可能な記録管理が必要 |

| ④ セキュリティ対策 | 厚労省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」への準拠が望ましい | 完全準拠でなくても、情報管理ルールの整備が推奨される |

| ⑤ 保管規定の整備 | 診療記録の保管・管理に関する規定が明文化されていること | 院内規程やマニュアルでルール化されていることが望ましい |

| ⑥ 疾病分類の使用 | 疾病統計にはICD大分類以上の分類を使用していること | レセプトにICDコードが出力されていれば、基本的に対応可能 |

| ⑦ 診療記録の検索性 | 疾患別に診療記録が検索・抽出できること | 電子カルテやレセコンで条件検索できる機能があるかが重要 |

注意すべき点:提出の遅れ=加算不可

この加算は「継続的な提出」に対する評価であるため、以下のような点に注意が必要です:

- 提出が1回でも遅れると、その翌々月以降の算定ができなくなる

- 累積3回の提出遅延で、加算そのものの算定が停止される可能性あり

- 一度停止すると、再開には新たな提出実績の積み上げが必要

現場での対応ポイント

- 院内で提出スケジュールを管理する仕組みを持つ

- データ作成ツールを導入し、エラーや手作業の負担を軽減

- 記録の検索・管理体制をあらかじめ整備しておく

このように、算定には準備が必要ですが、あらかじめ体制を整えれば継続的な加算が見込める制度です。

【参考資料】

令和7年5月9日 厚生労働省保険局医療課「令和7年度 外来データ提出加算等に係る説明資料」

3. 算定までのステップ:4段階で簡単に整理

─ 届出から試行データ提出、本算定までの流れと注意点

外来データ提出加算を算定するには、厚生労働省が定めた4つのステップを順に進める必要があります。以下に、1つひとつの手続きを簡潔にまとめました。

ステップ1:外来データ提出開始の届出(様式7の10)

まずは、「データ提出を始めます」という意思表示を、厚生労働省(地方厚生(支)局 経由)に対して行います。

- 提出様式:様式7の10(外来データ提出開始届出書)

- 提出先:地方厚生(支)局(※紙で郵送または窓口提出)

- 提出タイミング:年4回(5月・8月・11月・翌年2月の20日締切)

- 注意点:提出が遅れると、次の3か月後まで先送りになる

ポイント: 担当者(メール・電話対応可能な職員)を明記する必要があります。事前に人員体制の整備を。

ステップ2:試行データの作成・提出(2か月分)

様式7の10を提出したら、翌月から起算して2か月間分の外来診療データを作成・提出します。これが“試行”として評価されます。

- 提出先:外来医療等調査事務局(原則オンライン)

- 提出内容:

- 外来様式1(FF1)

- 外来様式3(FF3)

- 外来EF統合ファイル

- 外来Kファイル - 作成方法:レセコン/外来様式作成ツールなどを活用

- チェック:提出前に専用のエラーチェックツールで整合性を確認

ポイント: 外来様式1(FF1)の作成は手入力が多く、70項目超の記載が必要なため、ツールの導入が推奨されます。

ステップ3:データ提出事務連絡を受ける(=合格通知)

試行データを提出し、エラーチェックをクリアすれば、調査事務局から「提出体制が整っている」と認められた旨の通知(データ提出事務連絡)が届きます。

- 通知方法:担当者宛にメールで連絡あり

- これをもって、次のステップ(本申請)へ進める状態となる

ポイント: 通知が届くまでに1〜2週間程度かかることがあります。

ステップ4:本申請(外来データ提出加算の届出/様式7の11)

最後に、「正式に加算を算定したい」と申請します。これが受理されると、翌月1日から加算の算定が可能になります。

- 提出様式:様式7の11(外来データ提出加算の届出書)、別添2

- 提出先:各都道府県の厚生(支)局長あて

- 提出方法:郵送のみ(電子申請不可)

- 提出時期:ステップ3の通知を受け取った月内

- 加算開始日:届出が受理された翌月1日から

ポイント: 「届出が受理された四半期」が本データ提出対象となります。提出スケジュールも定期的にチェックを。

スケジュール例まとめ

6月:試行データの作成を開始します(2ヶ月分が必要)。

7月:試行データを完成させ、提出準備とエラーチェックを行います。

8月:事務局より通知が届いたら、様式7の11を提出。

9月:加算算定がスタートします(月初から適用)。

このように、手順は4段階ですが、「提出の遅延」や「記載ミス」には厳格な対応が取られます。 継続的な加算を受けるには、早めの準備と体制整備が鍵となります。

届出スケジュールが不安な方へ

外来データ提出加算に特化した支援もございます。ご希望があればお問い合わせください

4. 提出データの中身と作成方法

外来データ提出加算を算定するためには、厚生労働省が指定する4種類のファイルを正しく作成・統合し、オンラインで提出する必要があります。

提出する4種類のファイル一覧

| ファイル名 | 内容 | 作成ツール | 主な情報 |

| 外来様式1(FF1) | 個別患者の診療内容 | 外来様式1作成ツール(市販またはカスタム) | 検査・処方・指導など詳細70項目以上 |

| 外来EF統合ファイル | 請求情報(レセプト) | レセコン | 診療行為、病名、点数情報など |

| 外来Kファイル | 医療機関情報と患者基本情報 | レセコン | 医療機関コード、性別、生年月日など |

| 外来様式3(FF3) | 施設情報・届出状況 | 外来データ提出支援ツール | 病床数、診療科、施設基準の届け出情報 |

作成方法について 1ファイルずつ解説

① 外来様式1(FF1):最も作業負担が大きいファイル

- 内容:個々の患者ごとに、診療行為や保健指導、検査結果など70項目以上を記録

- ポイント:

- レセコンや電子カルテだけでは自動作成できない項目が多く、手入力が必要

- 有償ツール(例:外来様式1作成支援ソフト)等の導入で、約9割の項目を自動反映できる場合もあり

- レセコンや電子カルテだけでは自動作成できない項目が多く、手入力が必要

- 作成のコツ:

- Web問診システム等と連携してデータを補完することで、入力作業を軽減可能

- Web問診システム等と連携してデータを補完することで、入力作業を軽減可能

② 外来EF統合ファイル:レセコンから出力

- 内容:点数計算、診療行為、病名、医薬品、検査、画像情報など

- 作成方法:

- ほとんどのレセコンに出力機能が搭載済み

- 不明な場合はベンダーへ問い合わせ

- ほとんどのレセコンに出力機能が搭載済み

③ 外来Kファイル:患者基本情報

- 内容:医療機関識別情報と患者属性(性別・年齢・生年月日)

- 作成方法:EF統合ファイルと同様、レセコンから自動出力

④ 外来様式3(FF3):施設情報ファイル

- 内容:施設の構造・診療科目・施設基準の届出状況など

- 作成方法:

- 厚生労働省提供の「外来データ提出支援ツール」で手入力

- 入力後、自動でFF3ファイルを生成

- 厚生労働省提供の「外来データ提出支援ツール」で手入力

ファイル統合とエラーチェック

作成した4ファイルは、以下のツールで統合・チェックを行います:

➤ 外来データ提出支援ツール

- 機能:

- 4種類のファイルを読み込む

- フォーマット・整合性をエラーチェック

- 提出用ファイル(ZIP形式)を作成

- 4種類のファイルを読み込む

作成のポイントまとめ

- FF1ファイルは人的作業の割合が高いため、入力支援ツールの導入が非常に効果的

- FF3は提出ごとに更新が必要なので、届出内容の変更にも注意

- スケジュール管理が重要(提出遅延で加算停止のリスクあり)

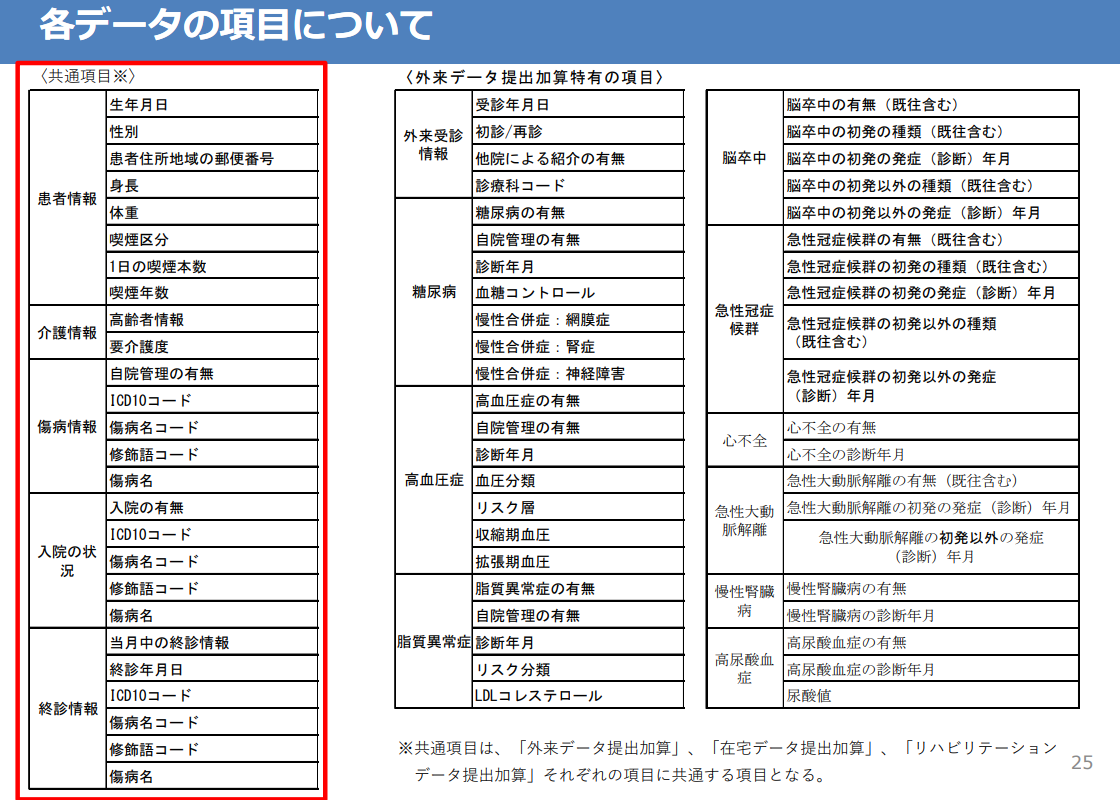

必要なデータの項目については、以下を参考ください。

『令和7年5月9日 厚生労働省保険局医療課「令和7年度 外来データ提出加算等に係る説明資料」』

出典:令和7年5月9日 厚生労働省保険局医療課「令和7年度 外来データ提出加算等に係る説明資料」

5. 外来データ提出加算の基本情報まとめ

以上の情報をまとめると以下です。

基本的な情報を整理し、解説してきましたが、届出様式の最新版等、正確な情報は各地方厚生局にお問い合わせください。

| 項目 | 内容 |

| 対象患者 | 生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)対象者 |

| 加算点数 | 月1回・50点/患者 |

| 算定要件 | 施設基準の届出、データ提出を毎月継続できる体制 |

| 提出ファイル | FF1・FF3・EF統合ファイル・Kファイル(全4種) |

| 届出時期 | 年4回(5月・8月・11月・2月) |

| 提出方法 | 厚労省指定のオンラインツールを使用 |

導入支援を実施中

外来データ提出加算の算定に向けて、

初期導入・ツール開発・運用支援まで一括サポートいたします。

弊社ではメディカルボード®という経営ダッシュボードに加えて、貴院に合わせた自動化ツールの開発(RPA開発など)も行っています。ぜひお問い合わせください。