【保存版】レセプトオンライン請求とは?導入手順・点検フロー・返戻対策まで完全ガイド

レセプトオンライン請求は、診療報酬を審査支払機関(支払基金・国保連)に電子データで送信する標準方式です。紙レセプトに比べて迅速かつ確実に処理できる一方、初期設定や送信前の点検フロー、受付確認を正しく運用できていないと、返戻や月遅れ、再提出のリスクが高まります。

本記事では、オンライン請求の基本的な仕組みや導入に必要な要件、標準的な実務フローから送信前チェックリスト、さらに受付後に多いエラーの原因と対処法までを網羅的に解説します。レセプト請求を効率化し、返戻ゼロを目指したいクリニック・医療機関にとって必読の内容です。

株式会社パドルシップ 代表取締役

京都大学卒、京都大学大学院修了

総合電機の技術職、日系コンサルティング会社で新事業企画、ベンチャー支援等の経験を経て、2023年に株式会社パドルシップを設立。

江戸川区のクリニック立上や戦略立案、集患を経験し、現在も経営に参画。

1. オンライン請求とは?基礎知識や最新動向について

1-1. オンライン請求とは?

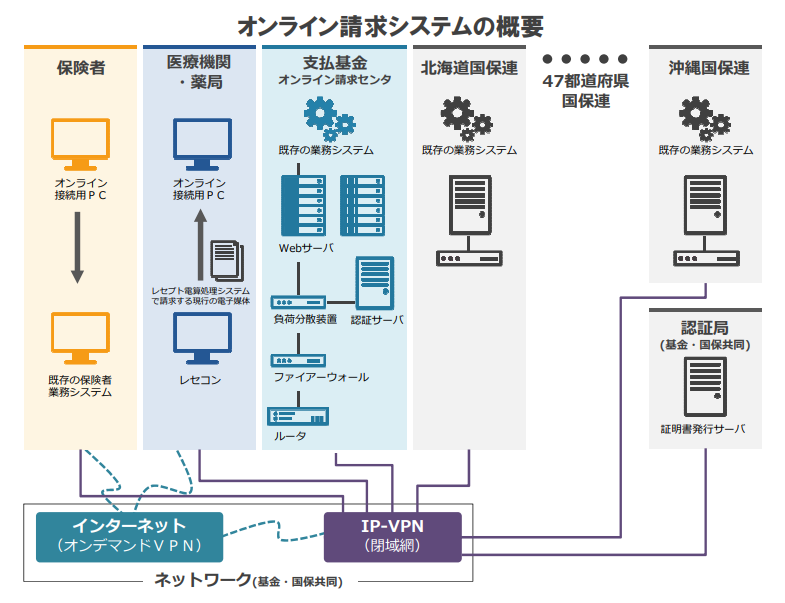

オンライン請求とは、医療機関や薬局が作成したレセプト(診療報酬明細書)を、紙ではなくインターネット回線を通じて支払基金や国保連に提出する仕組みです。従来の紙や光ディスク提出と比べて、送信スピードが早く、データの不備もシステム側で即時チェックされるため、返戻や再提出のリスクを減らすことができます。

「診療月の翌月10日までに提出する」という原則は変わりませんが、オンライン化によって効率的かつ確実にデータを届けられる点が最大の特徴です。

図1 オンライン請求システムの概要

[出典:社会保険診療報酬支払基金]https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/online/index.html

1-2. 紙・光ディスクとの違い(なぜオンライン化するのか)

これまでの紙レセプトは、郵送や搬送の手間があり、到着までに時間がかかるうえ、破損や紛失のリスクもありました。光ディスク提出も存在しましたが、物理メディアを作成する作業や配送が必要でした。

一方、オンライン請求は送信ボタンを押すだけで即時に受付され、受付結果もすぐに返ってきます。また、返戻や支払明細も電子データとして還元されるため、検索や再提出がスムーズです。

1-3. データ構造と必須項目の考え方(実務の肝)

オンライン請求のデータは「ヘッダ情報(請求年月や医療機関コード)」「患者情報(氏名・生年月日・保険者番号など)」「診療行為情報(病名・点数・回数)」で構成されます。

このとき特に注意が必要なのは、以下のような部分です。

- 請求年月や施設番号が正しく入力されているか

- 患者の氏名・生年月日・保険証番号に誤りがないか

- 健康保険、公費、労災、自賠責など区分が正しく設定されているか

- 病名と診療行為が適切に紐づいているか

こうした情報に誤りがあると、送信そのものはできても「返戻」になるリスクが高くなります。

1-4. 提出から支払までの流れ

オンライン請求の標準的な流れは次のとおりです。

- 診療月の翌月10日までにレセプトデータを作成

- オンライン請求システムから支払基金・国保連に送信

- 即時に「受付可否」が返ってくる(形式エラーはこの時点で判明)

- 数週間後に審査結果や返戻データが電子的に戻ってくる

- 1~2か月後に診療報酬が入金

この流れを理解しておくことで、「どの段階で何を確認すべきか」が明確になります。

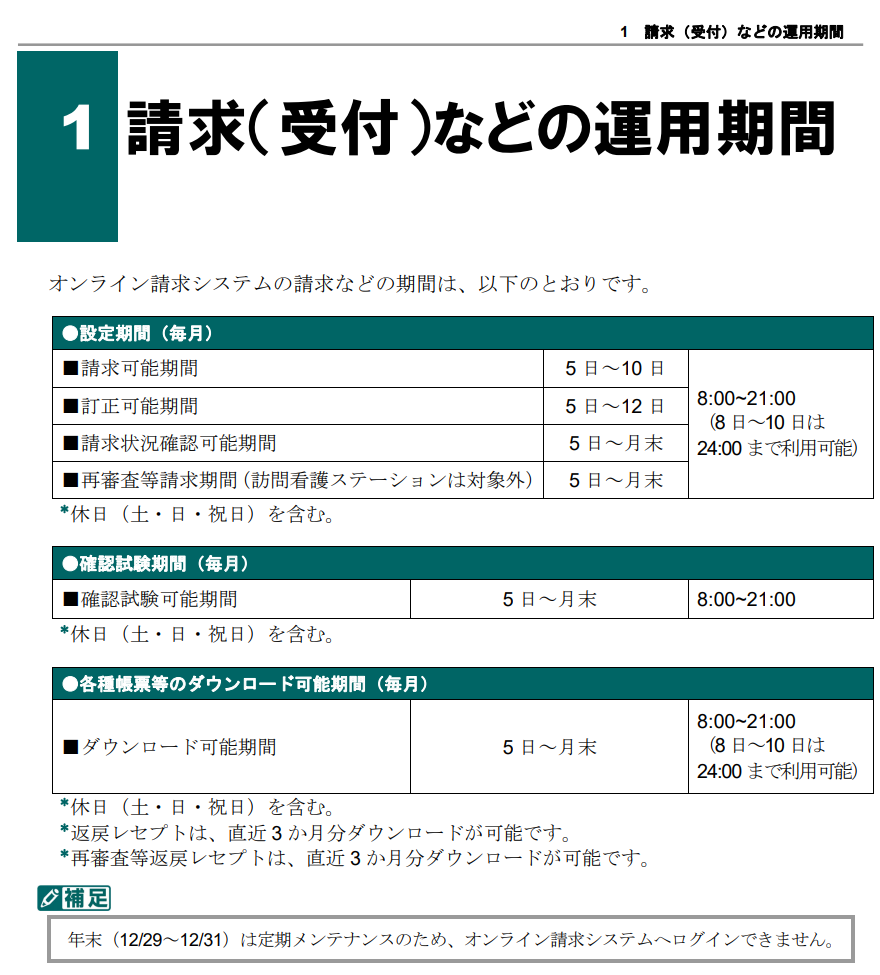

具体的なオンライン請求の運用期間については以下を参照ください。

図2 オンライン請求システム 操作手順書

[出典:社会保険診療報酬支払基金・都道府県国民健康保険団体連合会]

1-5. 資格確認や最新制度との関係

近年は、マイナンバーカードを用いたオンライン資格確認が普及しており、保険証の有効性や負担区分を即時確認できるようになりました。これにより、資格不備による返戻が減少するなど、オンライン請求との相乗効果が期待できます。

ただし、労災や自賠責、公費医療券などはオンライン請求の対象外となる場合もあり、健保と同じ感覚で処理するとミスにつながります。

1-6. セキュリティ・コンプライアンスの基礎要件

オンライン請求は利便性が高い一方、患者情報という機微なデータを扱うため、セキュリティ対策は必須です。通信の暗号化やアクセス権限の管理、送受信ログの保管などを徹底する必要があります。さらに、請求データや返戻データは定期的にバックアップを取り、障害発生時にも対応できる体制を整えておくことが重要です。

1-7. 最新動向と今後の展望

オンライン請求の完全義務化:すでにほとんどの医療機関で導入されていますが、特例的に紙請求が認められているケースも、段階的に縮小される方向です。

返戻率のさらなる低減:システム上での形式エラー検知機能が強化され、提出前にエラーを自動修正できるようになりつつあります。

AI点検との連携:今後はAIによる自動点検や、返戻理由の自動分類・予測機能が導入されることで、レセプト業務の効率化が進むと考えられます。

2. 導入・運用に必要な要件

レセプトオンライン請求を行うためには、単に「インターネットに接続できるPCがあればよい」というわけではありません。審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会)に対して安全かつ確実にデータを送信する必要があるため、ハード面・ソフト面の両方で一定の要件を満たすことが求められます。ここでは導入にあたって必須となるポイントを整理します。

① パソコンやネットワーク環境の整備

- パソコンのスペック

レセプトソフトや電子カルテが問題なく動作する性能が必要です。特にデータ量が多い月末処理では、動作が遅いと送信ミスや業務遅延の原因になります。 - インターネット回線

常時接続可能で安定した回線が必須です。回線が不安定だと送信途中でエラーが発生し、再送の手間や期限遅延のリスクが高まります。

② レセプトコンピュータ(レセコン)・電子カルテとの連携

- オンライン請求に対応したレセコンまたは電子カルテシステムを導入する必要があります。

- 多くのベンダーがオンライン請求対応機能を標準搭載していますが、古いバージョンでは非対応の場合もあるため、事前に確認が必要です。

- データ作成から送信までをシームレスに行えるかどうかは、日々の業務効率を左右します。

③ 公的認証・セキュリティの確保

- 電子証明書

オンライン請求では、送信者の正当性を確認するため「電子証明書(ICカードやUSBトークン)」の導入が必要です。これは厚生労働省が定める規格に基づいて発行されます。 - セキュリティ対策

患者情報を扱うため、ウイルス対策ソフトやファイアウォールを導入し、外部からの不正アクセスを防ぐ仕組みが求められます。

④ 操作スタッフの習熟

- 導入後すぐにスムーズに運用できるわけではありません。送信手順、エラー対応、返戻通知の確認方法などを、医療事務スタッフが理解しておく必要があります。

- 特に月初・月末は業務が集中するため、事前にマニュアル化し、スタッフ全員で操作を共有しておくことが重要です。

⑤ 審査機関との接続テスト・申請手続き

- オンライン請求を始める前に、支払基金・国保連合会への利用申請を行う必要があります。

- その後、接続テストを実施し、問題なくデータ送信できることを確認してから本番運用に移行します。

- この準備期間を考慮せずに導入を進めると、請求業務に支障が出る可能性があるため注意が必要です。

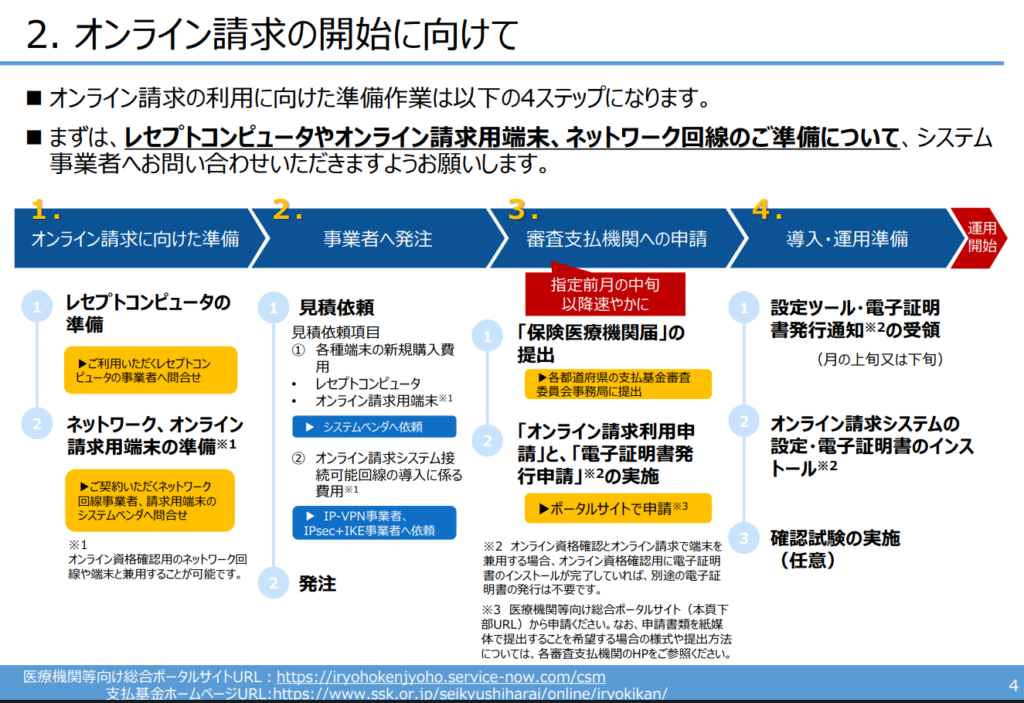

厚生労働省の資料にオンライン請求開始に向けた準備ステップがまとまっていましたので、掲載いたします。

図3:オンライン請求の開始に向けた準備作業

出典:厚生労働省「【新規開設】周知資料」P4

3. 標準フロー:オンライン請求の全体像

オンライン請求は、レセプトを電子データとして作成し、インターネット経由で支払基金や国保連に送信する仕組みです。紙レセプトの提出と異なり、入力や集計、送信、受信確認など一連の流れが標準化されています。ここでは、医療機関が実際に行う作業を時系列で整理し、全体像をイメージできるように解説します。

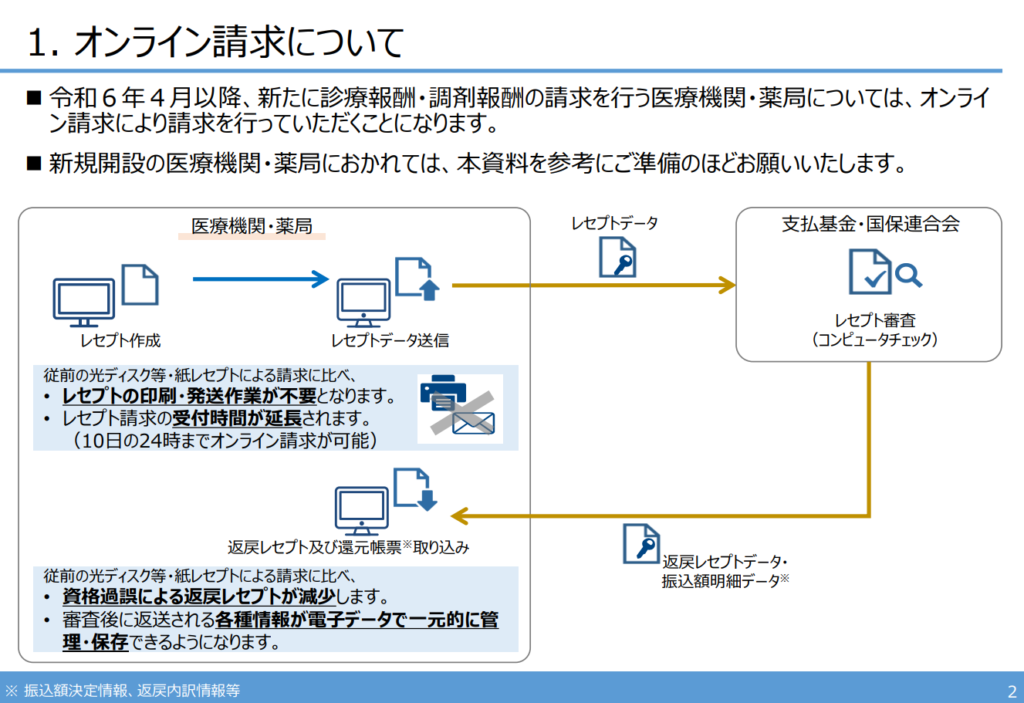

図4:オンライン請求のフロー全体像

出典:厚生労働省「【新規開設】周知資料」P2

以下、それぞれのフローに沿って解説いたします。

① レセプトデータの作成

- 診療録(カルテ)の内容をもとに、レセコンや電子カルテでレセプトデータを作成します。

- 診療行為や薬剤の算定が正しく反映されているか、病名と診療行為の整合性が取れているかを確認します。

- この段階でのミス(算定漏れ、病名不整合、加算条件の不備など)は、返戻や査定に直結するため、非常に重要な工程です。

② 点検・エラーチェック

- 作成したデータを送信する前に、必ず「点検用レセプト」で内容をチェックします。

- 自動点検機能(レセコン内のチェック機能や点検ソフト)を使い、入力漏れや形式エラーを検出。

- 人の目によるダブルチェックも推奨され、ここでの確認が不十分だと提出後に返戻対応の手間が増えます。

③ データ送信

- 点検が完了したら「提出用レセプト」として本番データを作成し、インターネット経由で送信します。

- 送信先は、社会保険診療報酬支払基金(社保)と国民健康保険団体連合会(国保)の2つです。

- 電子証明書を利用して送信者を認証し、セキュリティを確保した状態でデータをアップロードします。

④ 受付確認(受信通知)

- 送信が完了すると、支払基金・国保連から「受付完了通知」が返ってきます。

- ここで「受信エラー」や「ファイル不備」があると、受付されず再提出が必要になります。

- 受付通知は「送ったつもり」を防ぐ重要な証明となるため、必ず保存・管理する必要があります。

⑤ 審査・返戻通知

- 受付されたレセプトは、支払基金や国保連で内容が審査されます。

- 診療行為と病名の不一致、加算条件の不備、公費併用の記載漏れなどがあると「返戻」として通知されます。

- この返戻通知を受け取った医療機関は、原因を修正し、再提出を行います。

⑥ 診療報酬の入金

- 審査を通過したレセプトについては、診療月から約2か月後に診療報酬が入金されます。

- 入金明細(支払決定通知)は、オンラインでダウンロード可能。これにより、請求内容と入金内容を照合し、収益の確認や会計処理に役立てます。

オンライン請求フローのポイント

- 事前点検が最重要:送信前の点検で不備を見つけるかどうかで、返戻率が大きく変わります。

- 受信通知の確認を必ず行う:送信が成功しても、受理されていなければ請求できていないのと同じです。

- 返戻対応を放置しない:返戻は単なる事務エラーで終わらず、請求漏れや収益損失に直結します。

このように、オンライン請求は「データ作成 → 点検 → 送信 → 受付確認 → 審査 → 入金」という一連のサイクルで成り立っています。紙請求より効率的でスピーディーですが、その分、データ精度や点検体制の仕組み化が経営の安定に直結するといえます。

4. 送信前の必須チェック項目

オンライン請求の最大のメリットは、紙レセプトよりも迅速で効率的に処理できる点です。

しかし、送信前の確認作業を怠ると、返戻・査定・再提出といった大きな負担が発生し、業務効率は一気に低下します。

ここでは、実務でそのまま活用できる「送信前必須チェックリスト」を整理しました。

① 請求モードの確認(健保と労災・公費の区別)

- チェックポイント:請求モードが「健康保険」「労災」「公費」など正しい区分になっているか。

- なぜ重要か:健保モードのまま送信すると、請求先が誤りとなり全件返戻となります。

- 対応策:送信前に「提出用データの請求先」を必ず確認。科目別に請求する場合は仕分け作業を徹底。

② 患者情報の正確性(資格確認)

- チェックポイント:保険証の記号・番号、資格区分、公費受給者証の有効期限は正しいか。

- なぜ重要か:資格喪失や期限切れで請求すると、支払基金から返戻され、再請求が必要になります。

- 対応策:オンライン資格確認システムを活用し、月初に全患者の保険証確認を行う。資格情報は電子カルテで管理。

③ 病名と診療行為の整合性

- チェックポイント:診療行為に対応する病名が必ずレセプトに記載されているか。

- なぜ重要か:病名が不足していると「医学的な根拠なし」と判断され、返戻や査定の対象になります。

- 対応策:点検用レセプトで病名と診療行為の整合性を参照。日頃からマニュアル化を行う。

④ 算定漏れ・加算条件の確認

- チェックポイント:処置・検査・画像診断・投薬に算定漏れがないか。加算条件を満たしているか。

- よくあるミス例:

- 創傷処置を複数部位に行ったのに、1部位しか請求していない

- 外来管理加算や特定疾患管理料を算定し忘れる

- 創傷処置を複数部位に行ったのに、1部位しか請求していない

- 対応策:部位別・件数別にカルテとレセプトを突合し、ダブルチェックを必須化。

⑤ 添付書類の確認(様式・診断書など)

- チェックポイント:労災の場合は様式第5号・第7号、公費の場合は受給者証のコピーなど、必要書類を添付しているか。

- なぜ重要か:添付書類が不足していると、請求が受理されず返戻される。

- 対応策:案件ごとに「添付書類リスト」を作成し、チェック欄で確認。

⑥ 入力漏れ・転帰の記載

- チェックポイント:転帰(治癒・中止・継続)の入力が抜けていないか。

- なぜ重要か:治療終了時に転帰を記録していないと、請求が最終化されず、未処理データが残る。

- 対応策:電子カルテの「未入力リスト」を定期確認し、提出前に解消。

⑦ 送信テスト・受付通知の確認

- チェックポイント:送信前にテスト送信を行い、エラーがないか確認。送信後は必ず「受付通知」を保存。

- なぜ重要か:送信が成功しても、受付エラーになっていれば請求自体が成立していない。

- 対応策:受付通知を必ずプリントまたはPDF保存し、請求完了の証跡を残す。

特に③④は専門性が高く、確認する人のスキルによっては、査定率に影響します。

レセプト点検を行っている専門業者などに一度外注し、自院の傾向や漏れなどを把握してもよいかもしれません。

5. 受付後に発生しやすい電送エラーと対応ポイント

オンライン請求は便利ですが、送信後に支払基金や国保連から「電送エラー」として差し戻されるケースが少なくありません。エラーが発生すると、修正・再送信が必要になり、その間、請求処理がストップしてしまいます。場合によっては翌月以降に持ち越され、月遅れ請求や入金遅延の原因にもなります。

ここでは、実務で特に多い電送エラーの種類と、その対処のポイントを整理します。

- 施設番号・請求先不一致:接続先とヘッダの施設情報を再設定

- 請求年月誤り:ヘッダ修正→再生成→再電送

- レコード長・桁数不整合:更新後のレセ電算仕様で再出力

- 患者識別の重複・不足:ID重複解消、氏名・カナ・生年月日・保険者記号番号の整合

- 区分ミス(健保/公費/労災/自賠責):モード切替と別請求の徹底

ポイント

電送ログは“障害ログ”と“内容エラー”に分かれます。どちらの理由で落ちているかを切り分けると復旧が早いと思います。

また、受付後のエラーは“必ずエラーメッセージを保存”することが重要です。

エラーコードや内容をExcelなどに一覧化しておき、再発防止に活用することをおすすめします。また、毎月のエラーパターンを分析しておくと、人為的なミスやシステム設定不備が浮き彫りになります。

まとめ|オンライン請求は「正確さ」と「仕組み化」で返戻ゼロへ

オンライン請求は紙よりも速く効率的ですが、正しい運用ができなければ返戻や月遅れが発生し、結果的に業務負担や収益ロスにつながります。

大切なのは「事前点検」「区分・資格確認」「証跡管理」「返戻対応の仕組み化」です。

押さえておきたい4つのポイント

- 事前点検を徹底

プレ点検を導入し、病名と行為の整合や加算条件を早めに確認。 - 区分と資格の確認

健保・公費・労災など請求モードの切替、資格確認を必ず実施。 - 証跡を残す

受付通知や送信ログ、返戻データを保存し、後から追跡可能に。 - 返戻対応を仕組み化

毎月の返戻原因を集計し、チェックリストへ反映して再発を防止。

オンライン請求の“速さ”を最大限に活かすには、正確さと仕組み化が欠かせません。

しかし、限られたスタッフでこれを毎月徹底するのは現実的に難しいケースも多いのが実情です。そこで有効なのが、レセプト点検サービスなど外注の活用です。

専門スタッフが二重チェックを行うことで返戻・査定率が下がり、請求業務の負担も軽減できます。

当社サービス「メディサポ」のご案内

弊社パドルシップが提供する 遠隔レセプト代行サービス「メディサポ」 は、オンライン請求にも完全対応。

- 請求データの点検

- 返戻・査定の原因分析

- 再発防止策の提案

までをトータルでサポートし、クリニック様の業務効率化と経営安定を実現します。

「返戻が多い」「月遅れがなくならない」「点検に手が回らない」 とお悩みのクリニック様は、ぜひ一度ご相談ください。

医療事務の人材採用・育成の負担を解消

「レセプト業務代行」

電子カルテデータより集患や運用の課題を抽出

クリニック事務長が作った経営分析ツール

「メディカルボード」

電子カルテデータより集患や運用の課題を抽出

- データ処理の煩雑さ/工数の増大

- 分析の切り口がわからない

現場でのこのような課題を解決するために、

電子カルテのデータを瞬時に見える化するツールを開発しました。